2024年07月07日 21:33 来源:西班牙欧华传媒记者 辛文

杭州市富阳区

千年古郡富阳行

富阳是东吴大帝孙权故里、元代画家黄公望隐居地,也是传世名画《富春山居图》的实景地和原创地,拥有独绝的山水和深厚的文化,“一条江、一幅画、一张纸、一批人、一座城”串起了千年古郡的文化特色。

6月20日,海外华媒记者团冒雨走进文化底蕴深厚的富阳区采风。

富阳是2014年12月撤市设区,归属杭州市。全长110公里的富春江横贯富阳全境52公里。雨中眺望富春江,只见两山夹江,群峰拥翠;江中有岛,沙洲点点;江边有城,绿树成荫;真是“水碧山青画不如”,不由人想起元代吴桓赞的诗句:“天下佳山水,古今推富春。”可见,富春江“奇山异水,天下独绝”早已为世人所熟知,富阳的自然禀赋在杭州乃至浙江都是独一无二的。

人杰地灵的富阳区是国家生态文明建设示范区,综合实力在全国百强区排名第48位,连续4年获评中国最具幸福感城区。

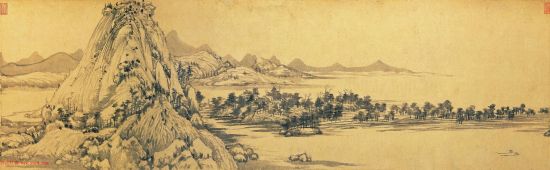

黄公望和他的富春山居图

600多年前,元代大画家黄公望结庐隐居于富阳庙山坞,泛舟江上七年,创作了《富春山居图》,传世至今,成为富阳最大的IP。

记者团饶有兴致地参观了黄公望纪念馆。纪念馆位于黄公望隐居地外围,面朝碧水,坐落于蓝天白云、青山绿水之间。这座隐于山间的纪念馆是仿古建筑,古今融汇,风雅古朴。馆名题字“黄公望纪念馆”出自第七任西冷印社社长、国学大师饶宗颐之手。整个展馆730平米,分为三个展厅,馆内的布景设置,处处透着古韵美学。

从制作精美的视频画面中,我们走近黄公望,了解他坎坷的一生。

黄公望,元代著名画家,全真教道士。出生于公元1269年,公元1354年,86岁高寿的他在杭州筲箕泉去世。

元朝至元年间,黄公望被浙西廉访徐瑛辟为书吏,此后在徐瑛手下工作。官场黑暗,争权夺利,官员因政治争斗入狱不胜枚举,黄公望便是其一。他当书吏尽职尽责,亦无任何纰漏,却被人诬告下狱。

出狱后,黄公望对黑暗的官场充满了失望,于是拜师金月岩,进入全真教。曾住持万寿宫,提点开元宫。后往来松江、杭州等地,卖卜为生。

此后,黄公望更加看破红尘,开始云游四方,浪迹天涯。他痴迷于名山大川,沉浸于大自然之中,于是傍山隐居,长年行走于山林,观察群山朝暮变幻之绮丽,得之于心,运之于笔。沉浸于观察山水的他,经常废寝忘食在山中静坐就是一日。居住在富春时,他经常背着装满画具的皮囊,行走山中,但凡见到心动的景色,立即铺开画卷,摹写出来。

您知道吗?黄公望是五十岁才开始学画的。最开始,黄公望学的是赵孟頫、董源、巨然、荆浩、关仝、李成等人的技法。到了晚年,或许是对山川成竹在胸,了然于心,有了自己的独到见解,所以画法大变,自成一家。对江河山川的如痴如醉,也是为什么黄公望的大部分作品都是山水画的原因。

《富春山居图》是黄公望一生绘画的最高成就,这幅画起稿于至正七年,期间断断续续,历经数年,到至正十年,黄公望为这幅图作题之时都还没有最后竣稿,而此时黄公望已经八十三岁,绝对是他技艺最精湛的时候。

《富春山居图》描绘的是富春江两岸初秋景色,画中坡陀起伏,林峦深秀,苍茫简远,全图用墨淡雅,山水布局疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富变化,是中国古代水墨山水画的巅峰之作。

然而,这幅历史名作饱经沧桑,清朝初年(1650年),差点被当成富人的殉葬品化为灰烬。这焚为两段的画卷,分别称为《剩山图》和《无用师卷》,分藏在大陆和台湾的博物馆中。我们在馆内看到的全景图是复制拼接而成。

2011年6月1日,“山水合璧——黄公望与《富春山居图》特展”在台北故宫博物院“晶华宫”开幕,情牵两岸的旷世名作《富春山居图》实现跨越360年风雨首次合璧展出,成为两岸关注热点。

朋友,如果您想一探黄公望《富春山居图》的原创地和实景地,不妨来富阳的黄公望隐居地看看。这里是国家AAAA级旅游景区,省级生态旅游示范区。由黄公望纪念馆、黄公望风情小镇、黄公望结庐处和亚热带植物园等组成,深厚的人文历史和自然生态交相辉映,是理想的观光度假胜地。

郁达夫和他的富春江情结

建县2200多年来,耕读传家、文脉深厚的富阳,先后孕育了三国东吴大帝孙权、晚唐诗人罗隐、现代著名文学家郁达夫、茅盾文学奖获得者麦家等一大批杰出人物。

郁达夫故居是一栋二层小楼,石库墙门,白墙黛瓦,依傍悠悠富春江。1896年12月7日,郁达夫先生出生于此,在16岁至18岁时居西楼读书创作。郁达夫先生曾回忆道,在这儿将近两年的独居苦学生活,对他的一生来说,是收获最多,影响最大的一个预备期。

青年郁达夫雕像立于故居门前,手执书卷,远眺一川如画的富春江,一如当初他离开故乡投身抗日烽火的身影。“我们这一代,应该为抗战而牺牲。”郁达夫先生1937年曾赠予文学青年的话,也正是他自己的人生备注。

主楼内陈列有郁达夫生平介绍、遗物、烈士证书,以及丰子恺、鲁迅等名家的题字、画作。

我们倾听讲解员的讲述,移步每个房间,似乎离这位文人更近了。他贫困的童年、忧郁的气质、惊人的才华、浪漫的经历、正直的品性、坎坷的人生,在我们心中更清晰更立体了。

郁达夫,生于1896年,原名郁文,字达夫,浙江富阳人。1945年9月17日,化名“赵廉”的郁达夫在苏门答腊被日本人杀害。郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。他在文学创作的同时,积极参加各种抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《过去》、《迟桂花》、《怀鲁迅》等。

郁达夫与富春江有着不解之缘。他的童年是在富春江畔度过的。父亲早逝,母亲以柔弱之肩扛起了养家的重担,两个兄长离家出外读书,年仅五六岁的他常坐在江边大石上等候母亲归来。滔滔的江水与体弱多病的童年赋予了他多愁善感的特质,富春江清丽秀雅的烟波陶冶了他独特的审美情趣,对他的一生,尤其是文学创作产生了深远的影响。

于是,年少的郁达夫就能写出动人的诗句:“家在严陵滩上住,秦时风物晋山川,碧桃三月花如锦,来往春江有钓船。”郁达夫的作品涉及富春江的篇目很多,比如《我的梦,我的青春!》、《过富春江》、《杭江小历纪程•兰溪》、《烟影》、《东梓关》等。

踏过千山万水,经过烟雨红尘,郁达夫总想把心事说给富春江听。他以清丽、细腻而又充满激情的文字,描写了故乡的山光水色,记录了浙西的世俗风貌,为后人留下可贵的人文画卷。

(未完待续,敬请关注)

[编辑:]